目次

再エネ賦課金の上昇による国民不満の爆発リスク

■2025年は再エネ賦課金の負担額が1世帯当たり平均1万9千円に増加

■過去13年間で約19倍に増加

■2025年は再エネ賦課金の国民負担が年間3兆円に増加

2023年度の1世帯当たりの年間負担額が約6,720円だったので、再エネ賦課金の国民負担がこの2年間で2倍以上に跳ね上がっている。

物価高騰・インフレ・お米の値段2倍、国民不満爆発中

2022年頃からの円安と物価上昇で国民不満が高まっているなか、日本は円安・増税・物価高騰・お米の値段が1年で2倍、実質賃金3年連続マイナス、大企業や外国人にお金ばら撒きと、自民党に対する国民の怒りが限界に達しているなか。

次の大きな選挙が2025年7月27日(日曜日)に予定の参議院選挙、これで国民民主党が議席を多く確保するのではないか?という予想もある。

国民民主党の玉木氏の台頭による再エネ賦課金の停止リスク

国民民主党の玉木氏は物価の上昇に合わせて国民負担を減らすため、年収の基礎控除等を103万円から178万円に引上げを求めたり、国民のために減税を訴えるのは期待できるのですが、太陽光発電のインフラ投資法人に投資してる投資家にとっては、再エネ賦課金の減額・停止リスクが少し注意かな。

今夏は猛暑が予想なのに政府は4月から電気代への支援をやめる。電気代高騰の原因の一つは再エネ賦課金。太陽光が一番安いと言うなら再エネ賦課金はやめたらいい。国の後押しではなく市場に任せればいい。国民民主党はまず再エネ賦課金徴収停止による電気代値下げを求めます。 https://t.co/GJEJE9YGew

— 玉木雄一郎(国民民主党) (@tamakiyuichiro) March 22, 2025

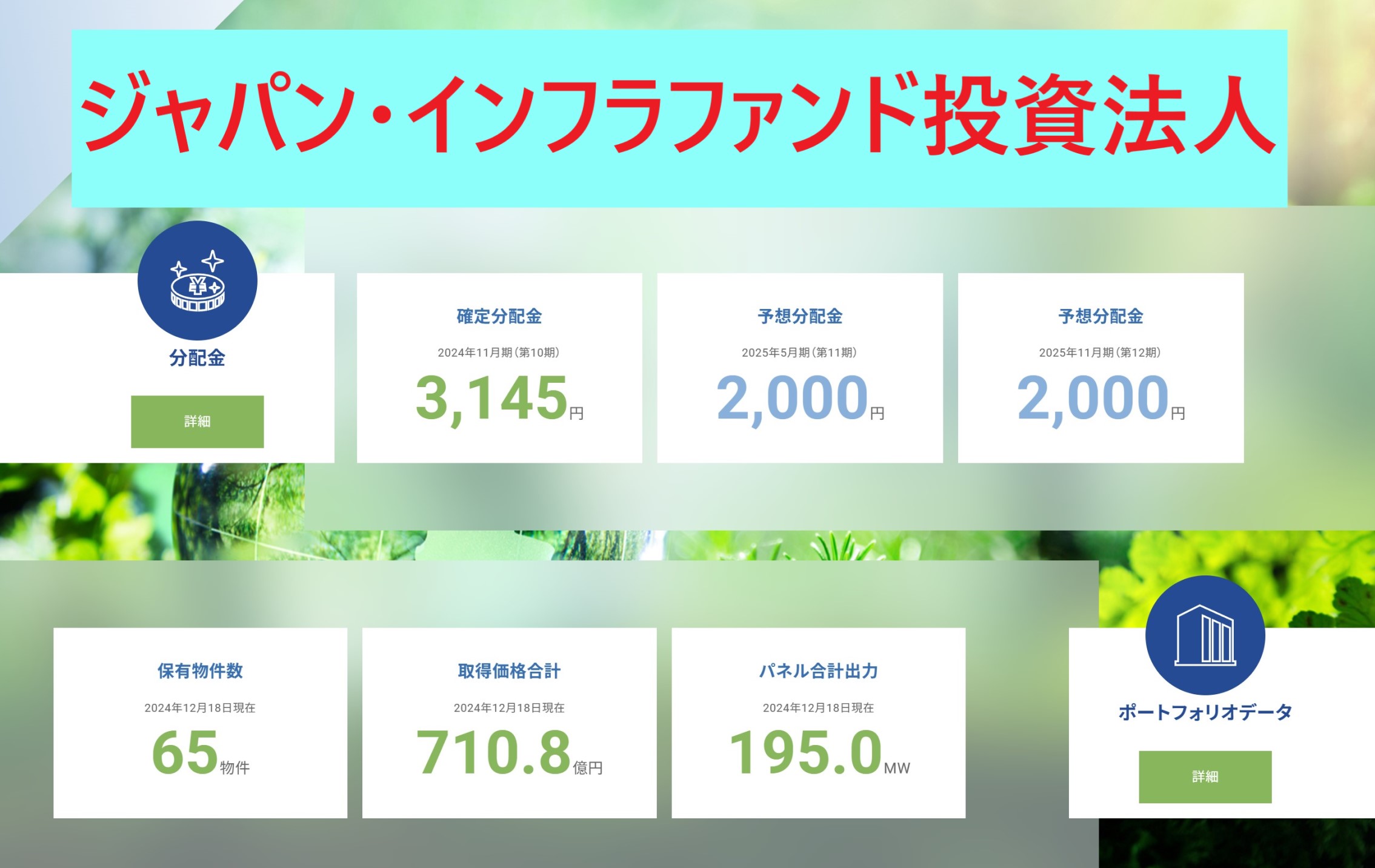

ジャパン・インフラファンド投資法人の減配リスク

ジャパン・インフラファンド投資法人を始め、インフラ投資法人の発電した太陽光発電の1kWhの買取価格は32~40円とめちゃくちゃ儲かってるのだが、これが減額され買取価格が半分以下に引き下げられると、最悪のリスクを想定するなら年間の分配金が4,000円→2,000円以下も視野に入ってくるはずです。

スケジュール的に2025年5月期の分配金(2,000円)が減配になる可能性は低いですが、それ以降の分配金に関しては政治と世論の動向を注意深く見る必要がある。

■国民民主党が夏(7月27日)の参議院選挙で多く議席を獲得する

■再エネ賦課関連の法律やルールを変える

■固定買取金額の引き下げ

再エネ賦課を完全停止にすると太陽光発電だけではなく風力や地熱など、色々な業種に影響するので、再エネ賦課を完全になくすことはできないはずですが、それでも太陽光発電のインフラ投資法人に投資するなら、常に頭の隅に置いておく必要があると思います。

再エネ賦課金の減額でジャパン・インフラファンド投資法人は赤字に転落する可能性

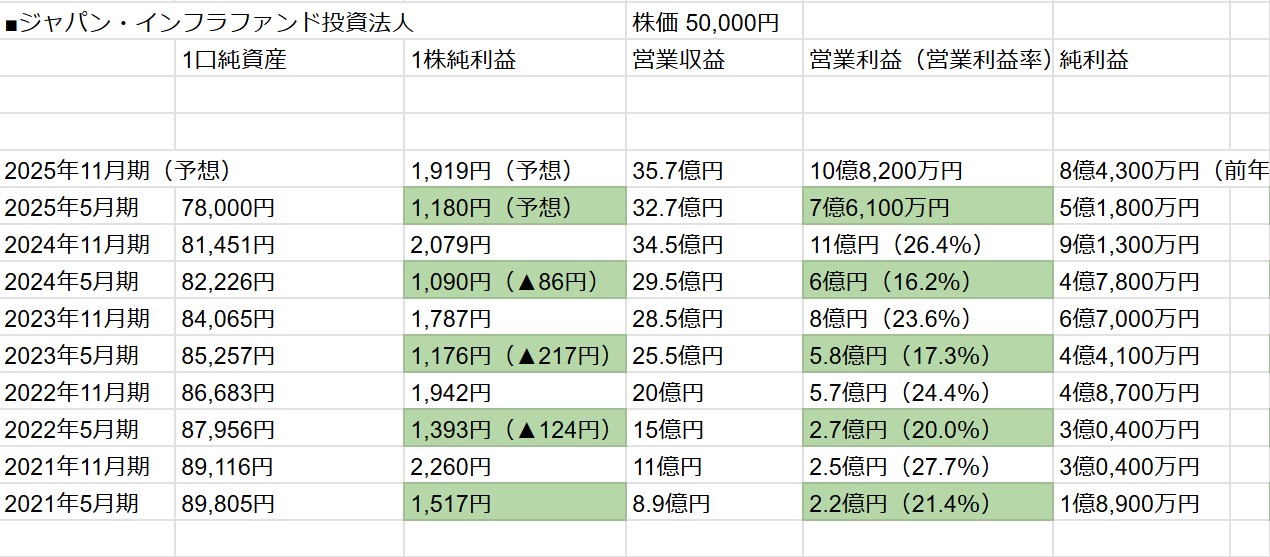

2024年11月期決算の場合、ジャパン・インフラファンド投資法人の売上高が約35億円に対して営業利益が約11億円。つまり経費や減価償却費が半年毎に約24億円発生している。

これが再エネ賦課金の減額で1kWhの固定買取価格が32~40円から半分に減ったとすると

売上高が35億円→17億円くらいに減少するので、経費・費用が24億円とすると毎回7億円の赤字に転落することになります。

インフラ投資法人の計上している費用の内、半分以上は減価償却費なので、赤字でもインフラ投資法人にいくらかの現金は残るはずですが、売上高(営業収益)が半減するのに運営維持コストや借入金の返済額がそのままだと仮定すると、分配金を支払うのが相当難しくなるのは確か。

※再エネ賦課金の国民負担をいまの3兆円から半分に減らすだけでもやばい

再エネ賦課金を大幅に減らすとインフラ投資法人の経営自体に悪影響(太陽光、風力、地熱、銀行、個人等)が出るので、再エネ賦課金の完全停止など、そこまで無茶なことはやらないはずですが、個人的には10~20%くらいの減収は想定(ただし固定買取価格が半減するようならインフラ投資法人への投資は損切り)しておくべきかなと思います。